ABOUT AWARDS

各賞について

「成果発表部門」は下記すべての賞の受賞対象に、「計画発表部門」は優秀賞、審査員特別賞の受賞対象になります。

| 文部科学大臣賞 | 1点 | 副賞 |

| 厚生労働大臣賞 | 1点 | 副賞 |

| 農林水産大臣賞 | 1点 | 副賞 |

| 経済産業大臣賞 | 1点 | 副賞 |

| 環境大臣賞 | 1点 | 副賞 |

| 科学技術振興機構理事長賞 | 1点 | 副賞 |

| 慶應義塾賞 | 1点 | 副賞 |

| 山形県知事賞 | 1点 | 副賞 |

| 山形県教育委員会教育長賞 | 1点 | 副賞 |

| 鶴岡市長賞 | 数点 | 副賞 |

| 優秀賞 | 数点 | - |

| 審査員特別賞 | 数点 | - |

| 優秀研究指導者表彰 | 数点 | 副賞 |

- 副賞は主催者側より交付されます。

PAST AWARDEES

第15回大会(2025年度)の受賞作品

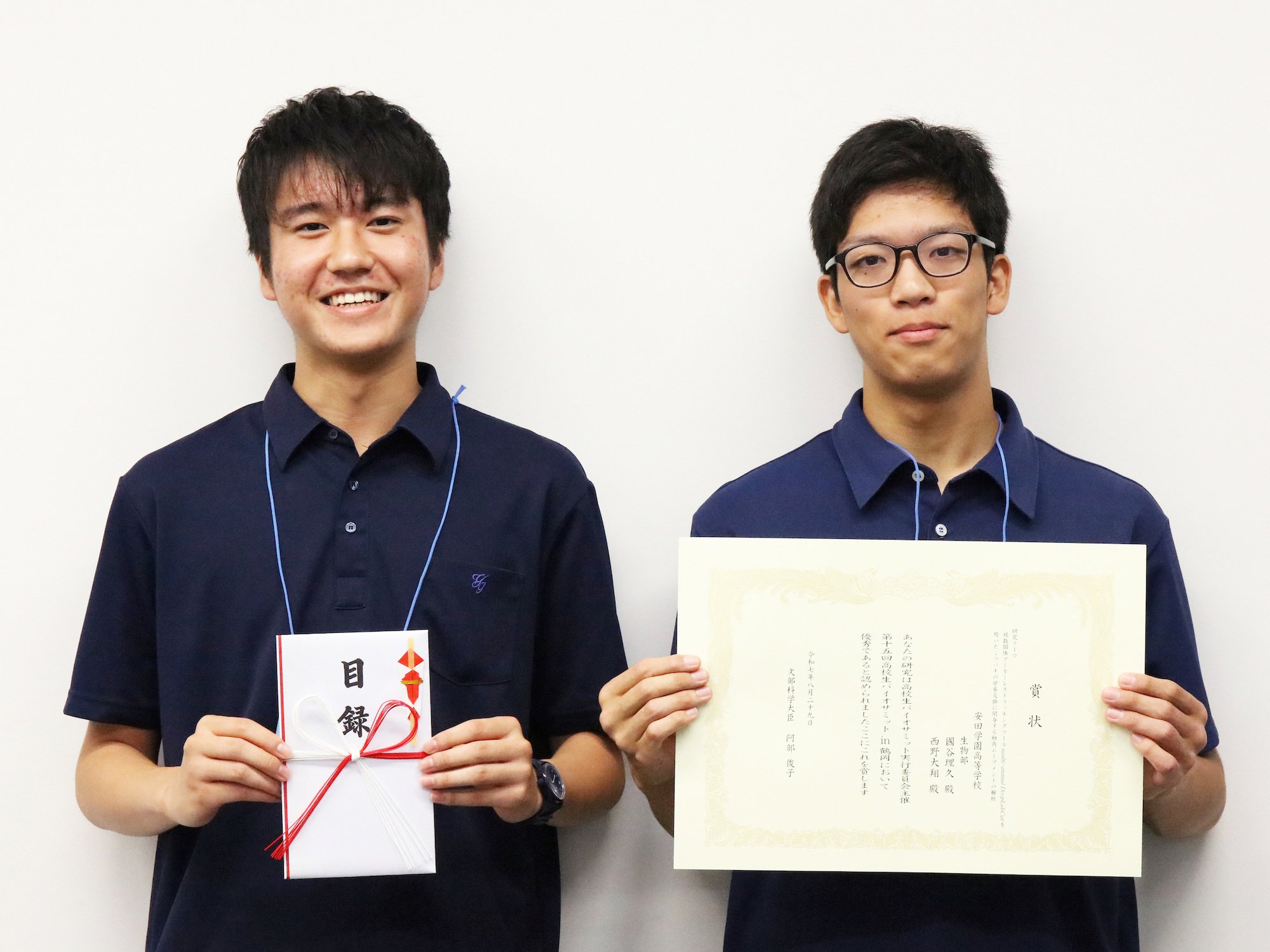

文部科学大臣賞

複数個体マーカーレストラッキングツール multi-animal DeepLabCut を用いたミツバチの栄養交換に関与する触角ムーブメントの解析

生物部安田学園高等学校

厚生労働大臣賞

魚類の内臓形態への肥満・痩身の影響と健康異常症例に対する診断手法

飯野 竜成六甲学院高等学校

<講評>

本研究は、魚類における肥満や痩身が内臓形態に及ぼす影響を解明し、寄生生物や肝臓の異常といった健康異常症例を診断する手法の確立を目指したものです。体長・体重・内臓に関するデータを多数収集し、肥満度指標と機械学習を組み合わせることで、異常個体を判別できる可能性を示しました。提案手法は多様な生物種に応用可能な普遍性を備えており、公衆衛生を含む幅広い分野に貢献する大きなポテンシャルを有しています。以上の点から、厚生労働大臣賞にふさわしいと判断しました。

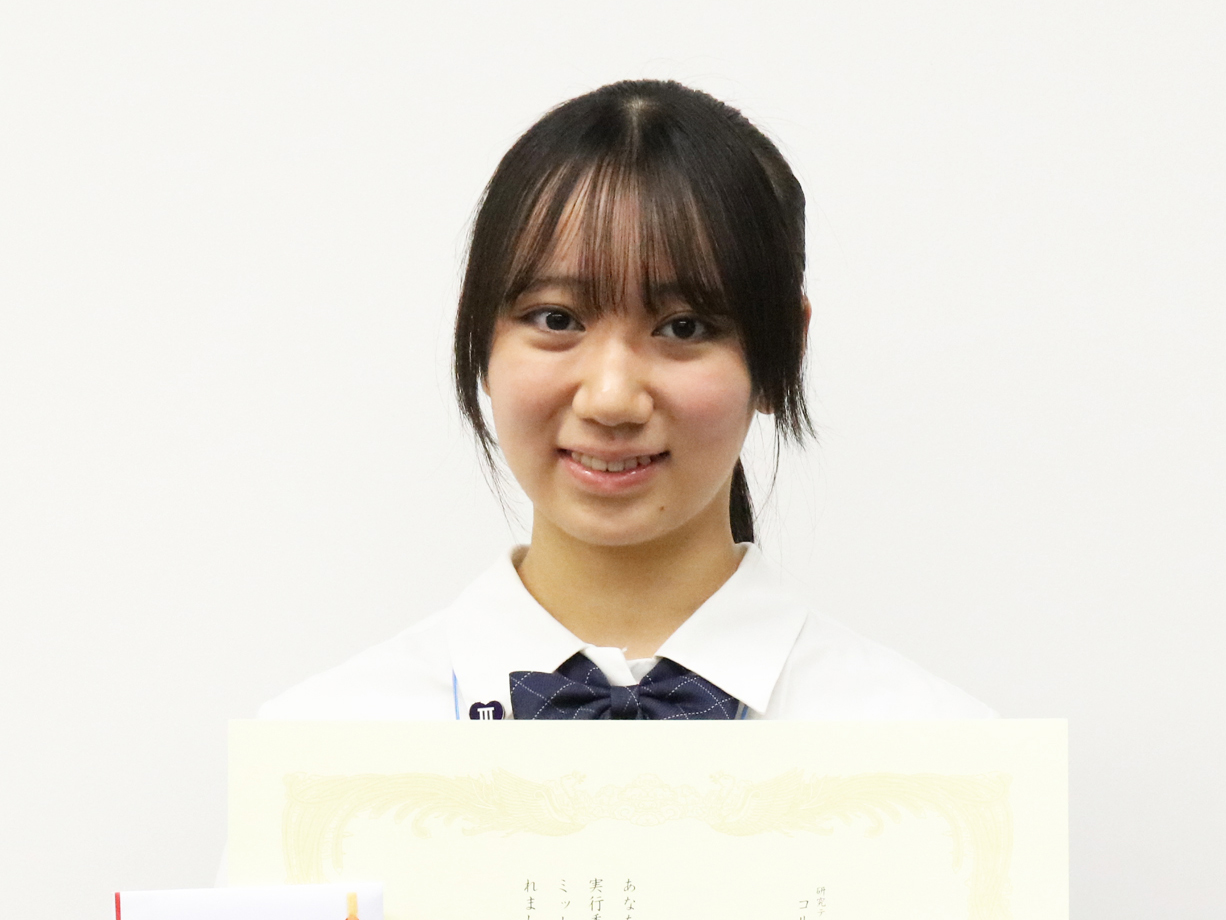

農林水産大臣賞

コルクで土が蘇る!! ~廃コルクを用いた土壌改良材の実用性~

小倉 ゆい山脇学園高等学校

<講評>

本研究は、大量に廃棄されるコルクを土壌改良材として再生する可能性を多角的に検証したものです。コルクを添加することで土壌保水率の向上やpHの低下が確認され、植物生育への有害性は認められませんでした。さらにメタゲノム解析により、細菌への影響はなく真菌類に対して抑制的に作用する可能性が示されました。目的・手法・結果が一貫しており、実用化を見据えた展望や廃材活用の着眼点が高く評価されました。今後の進展は地球温暖化対策や化学肥料依存軽減につながることが期待され、農林水産大臣賞にふさわしいと判断しました。

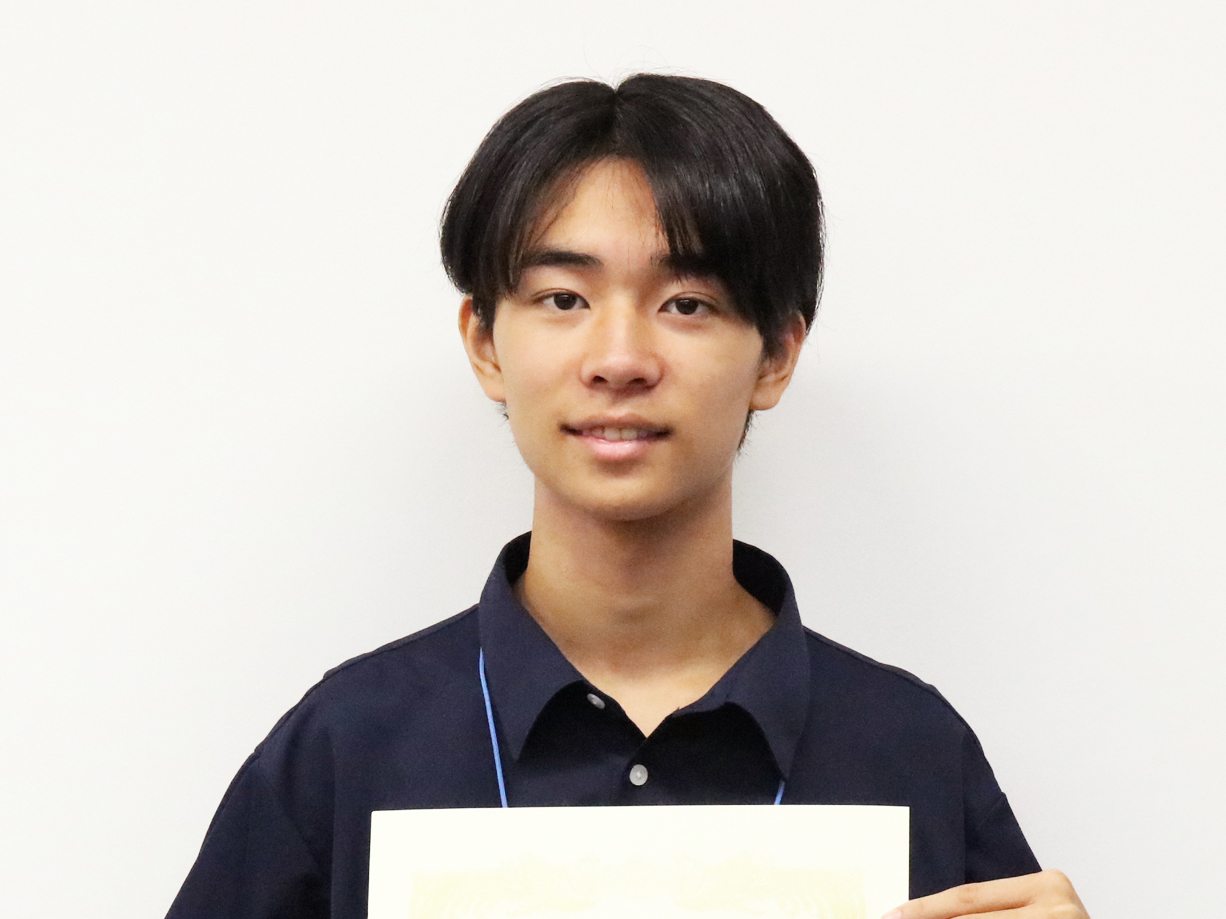

経済産業大臣賞

卵殻膜を用いた燃料電池による低負荷燃料の使用と動作性能改善

川田 愛国立米子工業高等専門学校

<講評>

本研究は高温にも耐える燃料電池の開発を目的とし、その電極として、タンパク質の特性から、卵の殻の薄膜である卵殻膜に着目したユニークな研究です。綿密に立案された実験計画のもと、卵殻膜は従来のナフィオン膜に比べ高温下でも発電可能であり、グリセリンが有用な燃料であることを示しました。本研究が発展することで燃料電池分野に革新をもたらす可能性があることから、経済産業大臣賞にふさわしいと判断しました。

環境大臣賞

キバネツノトンボとはどのような昆虫か -特徴的な生態についての検証実験と種間比較を加えた基礎的情報-

内山 旬人茨城県立土浦第二高等学校

<講評>

本研究は、分布の記録が乏しく、生態に関する知見も僅かなキバネツノトンボに着目し、2020年から継続的に丁寧な観察と調査、多岐にわたる実験を行ったものです。その結果、生息環境や生活史における特徴をフィールド調査で明らかにするとともに、成虫は夜間の外的刺激にほとんど反応しないことや、幼虫は小さな窪みを好み、後方からの餌への捕食行動が優位であることを実験により示しました。本研究の成果は、希少性の判断すらままならない生物に対して市民科学が自然環境の理解促進の大きな力になることを示しており、環境大臣賞にふさわしいと判断しました。

国立研究開発法人科学技術振興機構理事長賞

アメリカザリガニを用いた緑藻類の培養 ~培養メカニズムの発見と飼料高騰化への新たな一手~

ザリガニ班清風高等学校

<講評>

本研究は、アメリカザリガニの飼育水が緑藻類の培養能力を有することを見出し、さらに培養した緑藻類をニッポンバラタナゴの飼育に活用する保護モデルを考案したものです。生態系保全、外来種管理、飼料高騰対策といった複合的な社会課題への解決策を提示するとともに、その実現に向けて地域への普及活動を展開している点が高く評価されました。今後の研究の進展は、生態学分野における科学技術の発展に大きく寄与する可能性があることから、科学技術振興機構理事長賞にふさわしいと判断しました。

慶應義塾賞

淡水エビの行動は明度に制限される -赤に対する特異な行動を探る-

都丸 凜々香山脇学園高等学校

<講評>

本研究は、淡水生のヌマエビが赤と黒の場所に集まるという先行研究をもとに、その行動が色相・明度・彩度のうち明度を優先して決定されるという仮説を立て、検証したものです。行動観察のための実験系を工夫して構築し、様々な色彩と明度の組み合わせで行動を観察することで、ヌマエビは閾値以上の明度では明度を優先し、閾値以下では赤系統の色を選択することを示しました。独創的な本研究の成果は、光受容タンパク質の種類と行動の関連や、明度・彩度に依存した集合行動の生態学的意味といった幅広い研究へと発展することが期待されます。これらの成果から、慶應義塾賞にふさわしいと判断しました。

山形県知事賞

ミヤザキサンショウウオの卵嚢採集における人工産卵床の形状確立

生物部サンショウウオ班宮崎県立宮崎西高等学校

<講評>

本研究は、2023年に宮崎県固有の新種であると認定されたミヤザキサンショウウオの保護を目的として、卵嚢を効率的に採集できる人工産卵床の最適化に取り組んだものです。人工産卵床を本数、長さ、材質といった観点から検討し、形状に改良を加えた装置を複数作成することで、採集効率の高い装置の開発に成功しました。本研究の発展は、絶滅危惧種であるミヤザキサンショウウオの保全だけでなく、宮崎県の自然の豊かさを示すとともに、ミヤザキサンショウウオをキーワードとした地域密着型の地方活性化にも繋がる可能性が高いことから、山形県知事賞にふさわしいと判断しました。

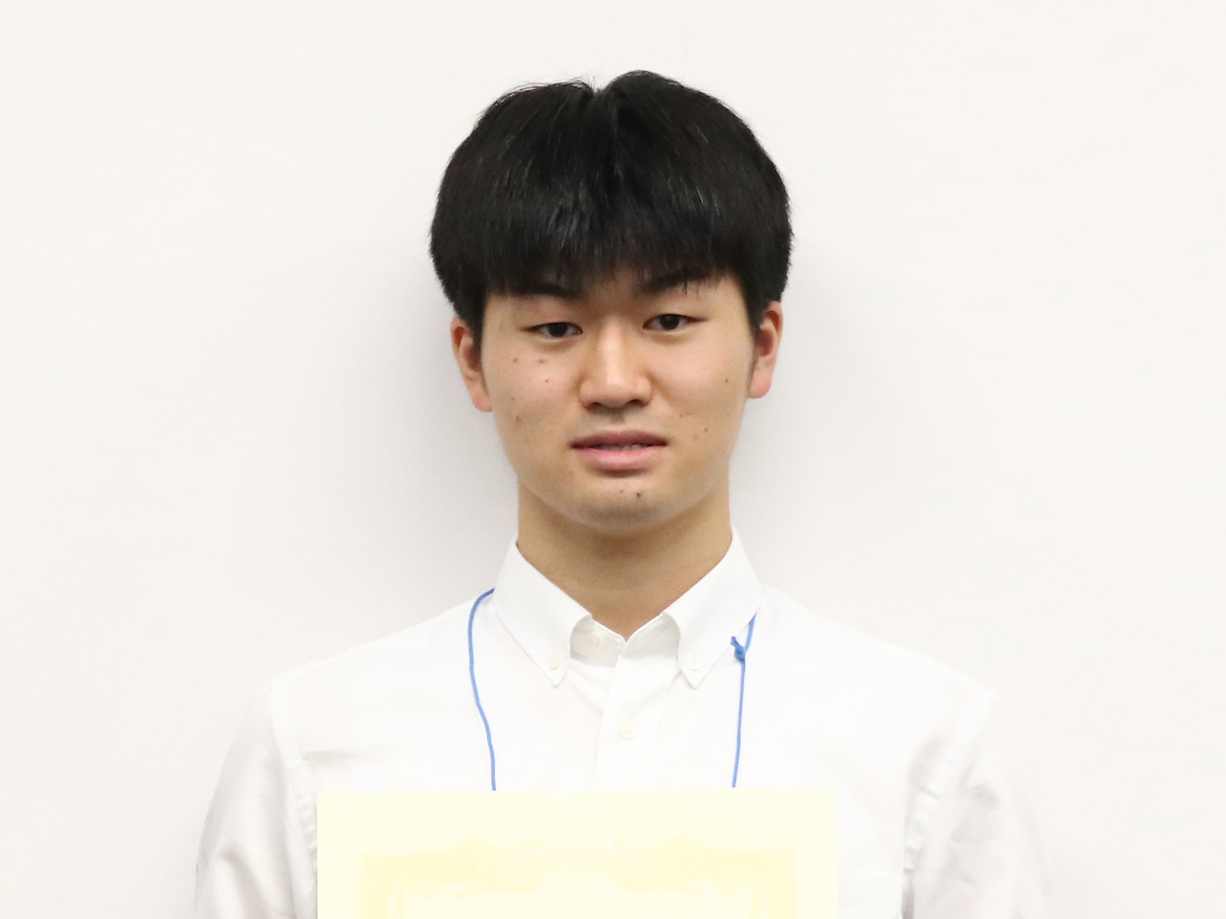

山形県教育委員会教育長賞

ヨシ抽出液による溶存態ケイ素供給法の最適化と二枚貝養殖への応用

今村 遥樹清風高等学校

<講評>

本研究は、絶滅危惧種ニッポンバラタナゴの宿主イシガイの成長環境改善に向け、ヨシ抽出液による溶存態ケイ素供給方法を改良し、余剰栄養塩の除去や珪藻培養系、実験モデルとしてアサリ飼育系を構築し成長評価したものです。これにより、淡水だけでなく海水二枚貝の成長を安定させる新たな資源供給手段の可能性が示されました。本研究は水生生物の保全と養殖技術の発展に寄与するだけでなく、学術的探究心と実践的工夫を兼ね備えた教育的にも優れた研究であり、山形県教育委員会教育長賞にふさわしいと判断しました。

資生堂賞

イナワラのダイレクトアルコール発酵によるバイオエタノール生産技術の開発

桑田 瑞穂大阪府立園芸高等学校

<講評>

本研究は、還元糖の含有量が多いにもかかわらず廃棄物となるイナワラに着目し、バイオエタノール原料としての可能性を多角的に検証した研究です。部位ごとに糖含有率を分析し、最も効率的に抽出できる部位を突き止めました。この還元糖を用いた「ダイレクトアルコール発酵」技術は画期的な産業技術につながる可能性を秘めています。さらに、電子顕微鏡観察により、イナワラの稈(かん)に多くのデンプンが含まれることを示し、その応用の可能性も明らかにしました。廃棄物の有効活用という点でSDGsにも合致し、サイエンスの面白さ、発見することのワクワク感を感じさせる優れた研究であり、資生堂賞にふさわしいと判断しました。

鶴岡市長賞

フェロトーシスにおけるDNA修復応答とコーヒーの関係性 ~FANCD2を添えて~

坂田 絢香山形県立致道館高等学校

優秀賞

岐阜のオオサンショウウオを守る! ~捕獲調査の成果・国産個体と交雑個体の食性の違い・国産個体のサンクチュアリ創出~

自然科学部オオサンショウウオ班岐阜県立大垣北高等学校

地域農産物ソバにおける学校産エンドファイトRF3F8A菌株 この菌株は農業に利用できるのか!?

エンドファイト研究班山形県立村山産業高等学校

微細藻類が描くバイオマスなタンパク源の未来

小西 愛真玉川学園高等部

ゼニゴケにおけるTPI遺伝子とカドミウム耐性の関連性

谷 有咲広尾学園高等学校

腸内代謝物投与による低血圧ラットの交感神経活性化

大野 円香鷗友学園女子高等学校

アリとアリアカシアを用いた無農薬農法

平野 直太郎高槻高等学校

輝度を用いて位相差顕微鏡でナノ粒子の大きさを計測する ~微小管への応用を目指して~

山岸 珠怜立教女学院高等学校

以上7点、順不同

審査員特別賞

有末 凉子西宮市立西宮高等学校

國谷 理久安田学園高等学校

新明 爽山脇学園高等学校

高村 悠太郎清風高等学校

美畄町 直織山村国際高等学校

湯浅 義大成田高等学校

安藤 愛莉山村国際高等学校

金澤 麗花立教女学院高等学校

右田 結愛東京学芸大学附属国際中等教育学校

以上9点、順不同

他に、優秀研究指導者表彰が4点贈られました。

第11−1回大会以前の受賞作品は、

こちらからご覧いただけます。

<講評>

本研究は、満腹状態のミツバチが空腹状態のミツバチに蜜を分け与える際の触角ムーブメントに着目し、深層学習に基づくトラッキングツールで数値化したものです。空腹度の差によって触角の動き方が異なり、空腹の個体が満腹の個体頭部に触角を小刻みに動かし続けることで栄養交換のトリガーとなることを明らかにしました。使用個体数、評価指標の数値化、考察がいずれも優れており、社会性昆虫全般の研究へ応用可能な独創的研究であることから、文部科学大臣賞にふさわしいと判断しました。